今月の東京支部の例会はまことさん講師でテーマは『五葉松』

その中でおおまかな内容は

○枯らさない管理

○取木

本来、黒松や赤松よりも寿命が長いはずなのに、我が家では短命な樹種でありまして….(=_=)

実際、なぜか分からないうちに夏の終わりと共に枯らしてしまうって方多いようです。

四国、那須、福島、吾妻、赤石など産地があり、品種も「瑞祥」や「九重」「明星」….五葉の数だけと言われるくらい葉性も違います。

高山性の植物で、細かい葉性で朝夕の霧を効率よく吸収します。

これが五葉松は夜露で育つと言われる所以?日当たりのいいところに1日中置いて、たまに降る天水(雨)が灌水変わりという話も聞きます。サボテンかっ。

そしてこの言葉が、やたら乾燥を好む樹種なのだと思わせるのですが、小品ではそういうわけでもないのかなぁ?過水による害がどれだけなのかは分からんです。

日当たりよく乾燥した環境を再現した管理培養がいいと言われますが、唐松と混生するくらいですから、暑さには弱い…

環境順応力も低いため、春から5月にかけての急な気温の上昇に耐えられるかが、最初の課題か

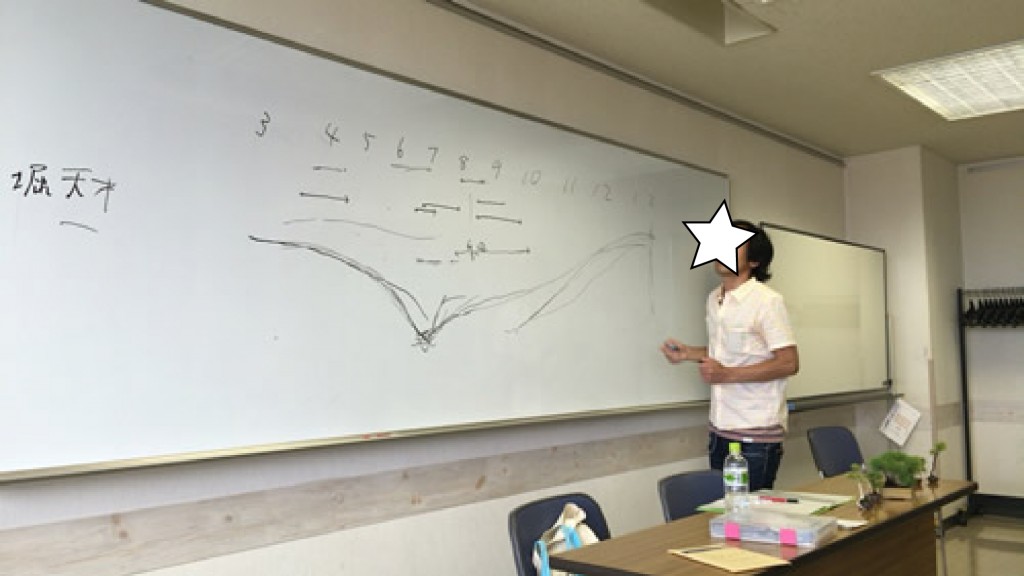

まことさんの培養を簡単にまとめてみる

①春はしっかり日に当て

②5月以降は基本寒冷紗の下

③灌水はいうほど辛くなく

といった感じ。明るい日陰で管理するようになってから枯れなくなったそうです。

わたしも少し前に、ご本人から聞いていたので実践していますが調子良さげ。

感覚的には、雑木と同じ置き場所でよさそうであります( ^o^)ノ

まったくの日陰だと葉が軟弱になり葉焼けを起こしやすくなるので、寒冷紗は20~30%くらいの?白いやつ。あれがいいようです。

お次は取木。

五葉松の植え替えは夏に行うのは知れてますが、なぜ夏?

答えは、8月~9月頃は冬越しのための根の生長が盛んで、この時が養分をよく吸収蓄積する時期とされているから

根の生長期は春、梅雨頃(6月~7月)、夏(8月~9月)の3期にどうも分れるようで。

春は太根の成長が盛んで、新葉が固まりハカマが落ちる盆前くらいからが細根の成長する時期なんだそうな。

よって施肥も春は少なめ、6月~10月頃にはやや多め(多肥はだめ)に与えると吸収がよく、翌年の力が蓄えられます。

故・市川三郎氏も植え替えは8月~9月になさっています。普通根は切ってはいけないとされる五葉だけど、8月は多少の荒仕事も出来るとおっしゃってます。

こちらはまことさんが取木中のもの。作業時期は2月中~3月上旬くらい

早ければ発根は7月~8月頃5月頃。

こちらもう根が見えます。

こちらも取木で作ってある株立ち仕立て中の五葉松。

こちらも取木で作ってある株立ち仕立て中の五葉松。

フトコロ芽を育てながら小さくまとめようとなさってます。

来年自分もチャレンジしようと仕込み中 発根促進させるホルモン(オーキシン)は、主に芽の先端で作られるため、春はよく日に当て、前年の葉すかし等も控えて樹に十分力を蓄えさせておかねばなりません。

発根促進させるホルモン(オーキシン)は、主に芽の先端で作られるため、春はよく日に当て、前年の葉すかし等も控えて樹に十分力を蓄えさせておかねばなりません。

本当はもっと重要なことたくさん教えてくれたはずだけど、私の頭で理解できたのはこのくらいでしたね( ;´▽`)

とにかく五葉松。

今年は枯らさずに管理できそうな気がします。

自生地を再現すれば元気に育てられると思いきや、小さい鉢でカンカン照りの水辛めにしたら害がでるのは当たり前なんだろうな

間違った理解をしてるかもしれないので、ここは違うよとかこんな管理方法もあるよ。って思った方がいたら教えてほしいです

帰りの道すがら、犬ホオズキの種をちぎってきました。

早速撒いてみます( ^o^)ノ

まことさーん、勉強になりました。

お疲れ様&ありがとうございました~_(_^_)_

10 件のトラックバック